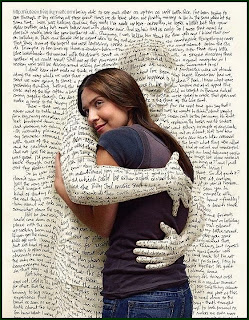

Quando le parole diventano catene.

La conversazione agli sgoccioli, gli interlocutori alle loro battute finali e uno dei due, a un certo punto, se ne salta fuori con questa supponenza sottilmente celata da un tono affabile, e dice "Dai, ti lascio andare."

Come una clemenza concessa, una liberazione regalata.

Una persona mens sana dovrebbe avere una qualche reazione, no?

Era per caso prigioniera?

No.

Era, semplicemente, protagonista di un incontro verbale.

Ma l'altro ha sentito la necessità di assumersi la "responsabilità" della "proclamazione" di una fine ufficiale, uscendosene con una frase davvero infelice e, pensandoci bene, priva di senso reale - a meno che non stesse trattenendo con la forza l'interlocutore -.

Parole buttate lì, pour parler. Fino a non farci nemmeno più caso.

Fino a quando un pomeriggio di qualche stagione fa, la tua ex professoressa di lettere ti dà lo spunto per una riflessione e tu le prometti un post su questo argomento.

Perché lei è una persona pura.

Lei ha quella delicatezza nel sentire e nel dire ( in tutte le sfumature di significati di questi due termini ) che sfugge a molti.

Da quell'incontro mi sono ripromessa di non usarla mai, questa espressione che imbruttisce l'anima macchiandola di alterigia.

Meglio, molto meglio, congedarsi con un sorriso.

E magari, all'opposto della tracotanza sopracitata, una dichiarazione di modestia, ricordando l'etimologia del banalissimo "ciao" = "sono il tuo servo".

:) Ciao, a tutti,